同じ会社でも自分と同じ技術領域の人は意外と少なく、日々の情報共有やスキルアップで困る方は多いです。

また、フルリモートやフリーランス、ニッチな技術領域に従事している場合なども、同じように悩んでいる方は少なくありません。

ウリ

ウリいろいろ自分で調べるにしてもひとりでは限界があります。そんな時は、人に聞くのがいちばんです。

この記事では、ITエンジニアが同じ技術領域の人とつながるメリットやその方法について解説します。

コミュニティを複数持つことで人脈が広がり、転職や案件獲得などご自身のキャリア形成にも良い効果をもたらすでしょう。

インプット・アウトプットの方法について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご確認ください。

ITエンジニアにはいろんな技術領域がある

ITエンジニアにはいろんな技術領域があります。

勉強会や交流会などでITエンジニアが何人か集まった時、自身と同じ技術領域に関わっている人が近くにいるケースはとても少ないです。

また、フロントエンドエンジニアやバックエンドエンジニアのような比較的人が多そうな領域においても、実際に自分と似た領域をやっている人を探すのは難しいです。

ですので、ニッチで従事している人が少ない技術領域の場合はそれがさらに顕著となります。

ITエンジニアの職種もたくさんある

ITエンジニアの職種がたくさんあることも、同じ技術領域の人を探すことが難しい要因のひとつです。

同じような仕事内容でも呼称が違ったり職種が同じでも業務範囲が異なったり、1人のITエンジニアが複数の職種を兼任する場合もあります。

参考までに、ITエンジニアの職種のおもなものは

開発系

- プログラマー

- システムエンジニア(SE)

- アプリケーションエンジニア

- テストエンジニア

web系

- webエンジニア

- フロントエンジニア

- バックエンドエンジニア

インフラ系

- ネットワークエンジニア

- サーバエンジニア

- データベースエンジニア

組み込み系

- エンベデッドエンジニア(組み込みエンジニア)

- セールスエンジニア

- ブリッジエンジニア

- プロジェクトマネージャー

などがあります。

ITエンジニアはニッチな技術領域では孤独になりがち

そもそもニッチな技術領域で従事している人の数が少ない場合はさらに出会える確率が下がります。

ここでは、ニッチで従事している人が少ない技術領域の例として「データエンジニア」を挙げて解説します。

データエンジニアの置かれている状況

Nishika株式会社によると、2020年時点で国内データサイエンティスト数は6.3万人〜9.4万人とされています。

現状ではもう少し増えていると思いますが、それでも国内のITエンジニア144万人(ヒューマンリソシア株式会社調べ)中の割合としては、7%にも満たない数です。

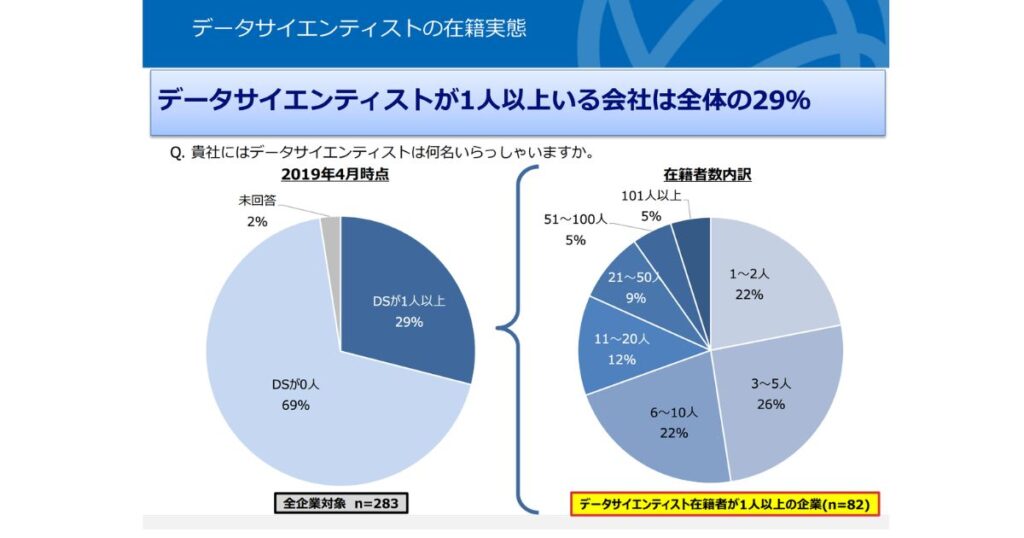

出典:データサイエンティスト協会「データサイエンティストの採用に関するアンケート調査結果」

上記はデータサイエンティスト協会の調査によるもの(2019時点)ですが、データサイエンティストが1人以上いる会社は全体の3割弱です。

調査対象が「従業員が30名以上の国内企業」なので、それを考慮すると体感ではもっと少なく感じるでしょう。

データエンジニアがスキルアップする時の困りごととは

そんなデータエンジニアについて別のアンケート結果によると(2023年時点)、スキルアップする時の困りごととして多く声が挙がったのが

手本となる人が周囲にはいない・・

教えてくれる人がいない・・

など、相談先やロールモデルの不足が課題になっていることがわかりました。

ましてや、データエンジニアなどのニッチな技術領域の場合はさらに難しくなります。

では、この状況を打破していくためにはどうするべきでしょうか。

その答えはシンプルで、自分から同じ技術領域の人とコミュニティ(つながり)を持つことです。

ウリから見たデータエンジニアの景色

実は、僕自身が以前データエンジニアをやっていました。

データエンジニアという職種は今でこそ耳にしますが、昔はそうでもなかったです。

ただ、3年ほど前にconnpassの勉強会(forkwell主催のData Engineering Study)のオンラインセミナーに300人から400人ほどの参加者がいて衝撃を受けました。

当時はまだ、メジャーでなかったデータエンジニアの技術領域に関する内容だったので、今でも鮮明に記憶しています。

ニッチな技術領域でも、探せばそれなりの数のITエンジニアがいるのではないかと感じた瞬間でした。

インターネットを駆使することで、あれほど探しても見つからなかった同じ技術領域の人にたくさん会うことができました。

自分から行動をしていくことで、ニッチな技術領域でも同じ分野の人と気軽に交流をすることができました。

ITエンジニアが複数のコミュニティを持つメリット

普段会社で、もしくはひとりで仕事をしていては出会えない、複数のコミュニティを持つメリットについていくつかまとめてみました。

- すぐに情報収集ができる

- 書籍化されていない最新情報やトレンドを知れる

- 困った時に相談に乗ってくれる

- いろんなレベルの人と出会えて刺激になる

- モチベーションを維持できる

- 採用される(転職できる)可能性がある

X(旧Twitter)を利用すると、すぐに情報収集ができたり手軽に最新情報やトレンドを知れたりできます。

Google CloudやAWSなど公式アカウントやITエンジニアで著名な人、インフルエンサーなどが積極的に情報発信をしているのでとても参考になります。

また、技術的に分からないことがあっても、分かる誰かが親切に回答してくれるのもITエンジニア界隈ならではの良い慣習でしょう。

そして、同じ技術領域の人とのコミュニティを持つことで、いろんな人と出会えて刺激にもなりますし自分を鼓舞してモチベーションを保つにも効果的です。

とても現代的だと思うのは、同じ技術領域の人とのコミュニティを持つ過程で転職できたり案件獲得ができたりするチャンスがやってくることです。

ITエンジニアが複数のコミュニティを持つとキャリア形成できる

複数のコミュニティを持つメリットはわかったけど、SNSで何を発信すればいいか分からないし大変そう・・

そんなことを考えている方もいるでしょう。

しかし、動いたことで理想のキャリア形成へと前進した例があるのでご紹介しますね。

ウリの実体験 〜Xの活用で転職できた話〜

僕は5年前から、Xでデータエンジニア領域についての発信を定期的にしています。

発信を続けることによっていろいろなデータエンジニアの人とつながり、次第にその領域のトレンド情報なども耳に入るようになりました。

フルリモート勤務や地方で働いている方にとっては、自分と同じ分野の仲間を作るのは大変です。

分野によっては、社内でその技術領域に携わるのは自分だけだったりすることも珍しくはありません。

インターネットを駆使することによって、自分の専門分野と近い人とコミュニケーションを取れてスキルアップにつながります。

もちろん、転職活動をする時により良質な情報が入ってきやすくなるというメリットもあります。

僕はX上でデータエンジニアの仕事ないかなとつぶやいただけで多くの人からお誘いを受け、またその声をかけてもらった会社の中から転職先を決めました。

僕だけではなく、知人でもXでの発信をきっかけにして転職に成功した話は結構耳にします。

Xでの採用に力を入れる企業が増えている

同じ技術領域の人とコミュニティでつながることで転職ができる原因のひとつとして、Xでの採用に力を入れている企業が増えている現状があります。

企業側がXでの採用に積極的になる理由は

- 採用コストを抑えることができる

- 会社の雰囲気を伝えることができる

- 潜在的な転職希望者にもアプローチできる

- 求人を見た仲間から求職者を紹介してもらえる

- 早く転職をしたい人に出会える

などがありますが、従来通りに媒体に求人広告を出すよりも工数を減らせるのも大きなメリットです。

また、転職を考えているITエンジニアにしても

転職サイトでの選考課程よりも少ない

SNSは匿名で利用できるので使いやすい

DMなどでやり取りがしやすい

など、使いやすさやスピーディーさに魅力を感じている人は多いです。

実際にXを活用した採用に積極的な企業の一例としては

- 株式会社favy:Xを活用したスカウトメールの返信率77%

- Kaiketsu株式会社:アカウント開設から25日でフォロワー1,000人達成

- 株式会社Yogibo:社員の日常やオフィスの雰囲気を写真付きで投稿

などがあります。

Xでの採用は今後も増えていくことが予想されるので、その時に備えて少しずつでいいのでSNSでの発信に慣れていくことをおすすめします。

ITエンジニアが同じ技術領域の人と複数のコミュニティでつながるにはXを活用するのがおすすめです。詳細はこちらの記事をご覧ください。

ITエンジニアがコミュニティを持つための方法とは?

では、実際にITエンジニアが同じ技術領域の人とつながるためにはどうすればいいのでしょうか。

その具体例をいくつか挙げてみると

- SNS(特にXがおすすめ)

- 勉強会(connpassなど)

- 交流会

などがあります。

SNSを駆使する場合、ITエンジニアならXの活用をおすすめします。

サービスを提供する会社の公式アカウントや著名なITエンジニア、インフルエンサーが積極的にX上で発信を行なっているためです。

また、ITエンジニアのコミュニティが数多く存在するので、ニッチな技術領域でも問題なく多くの人と交流できるのも大きなポイントです。

Xの活用の第一歩として、まずは公式サイトや著名なITエンジニアなどの引用リツイートからはじめてみるとやりやすいですよ。

勉強会については、connpassなどがおすすめです。

connpassではたくさんの勉強会が日々開催されていまして、その中では一般参加枠でLT(Lightning Talks)登壇ができるものもあります。

LT(Lightning Talks)登壇することで、度胸も付きますし自分を知ってもらえる良い機会となるので、新たな仲間を作るには最適です。

交流会については、Googleに「ITエンジニア 交流会」と入れるだけでたくさんの検索結果が出てきます。

ただ、勉強会や交流会に参加する際に気をつけたい点としては

- 参加費用を事前に確認する

- 勧誘や営業活動に注意する

- 他者を巻き込んでトラブル回避

などです。

高額な情報商材を売りつけられないようにするためにも、参加費は必ず事前に確認するようにしましょう。

また、言葉巧みに勧誘や営業活動をしてくる人もいるのでなるべく近づかないようにして、もし強引に勧誘された場合は周りの人に助けを求めましょう。

勉強会や交流会の参加を考えるときに、情報がたくさん集まる検索サービスを利用するのがおすすめです。

connpass以外にもDoorkeeperやTHCHPLAYなどがありますので、それぞれのサイトを確認しながら自分の好みに合わせて使い分けても良いでしょう。

僕もいろんな交流会に参加することがありますが、どんなに配慮しても当たりハズレはあります。無理ない範囲で継続するのがおすすめです。

まとめ|ITエンジニアが複数のコミュニティを持てば良いコトづくめ

- すぐに情報収集ができる

- 書籍化されていない最新情報やトレンドを知れる

- 困った時に相談に乗ってくれる

- いろんなレベルの人と出会えて刺激になる

- モチベーションを維持できる

- 採用される(転職できる)可能性がある

特にニッチな技術領域のITエンジニアの場合、近くに相談できる人やロールモデルがいないのでスキルアップや将来のキャリア形成にも支障をきたします。

そのため、積極的にX などを活用して同じ技術領域の人と交流を続けていくと、スキルアップなどのインプットと同時に転職活動の後押しをしてくれる場合もあるでしょう。

現在ではconnpassなどの検索サービスもあるので、全国の同じ技術領域の人とオンタイムで交流して切磋琢磨してスキルを高めることができます。

ひとりですることには限界がありますが、三人寄れば文殊の知恵というように仲間がいることで解決できる問題もたくさんあるでしょう。

同じ分野の仲間を作ることにデメリットはほぼないので、積極的に交流をしてスキルアップを目指しましょう!

まずはXを活用して、同じ技術領域の方を引用リツイートして仲間を増やすところから始めてみませんか。

Xを活用したインプット・アウトプットについて知りたい方はこちらをご覧ください。