会社員としてITエンジニアをしていると、フリーランスに興味がある人は少なくないのではないでしょうか。

数年前にSNS界隈で

- フリーランスのITエンジニアはめちゃくちゃ稼げる!

- 今すぐフリーランスになろう!

みたいな話が多く飛び交って賑わった時期がありました。

ひと昔前までは会社員ITエンジニアが40歳くらいでフリーランスとして独立する流れが多かったのですが、今は若いフリーランスが増えた印象です。

働き方が多様化している今、フリーランスのITエンジニアは本当に稼げるのでしょうか。

この記事では、フリーランスのITエンジニアの現状や、フリーランスのメリット・デメリット、案件獲得の方法などについて解説します。

ウリ

ウリフリーランスがどのように仕事を獲得するのかなどの実態を、僕の経験を交えて解説します。

フリーランスITエンジニアの現状

フリーランスITエンジニアは、実際にはどれくらいの金額を稼いでるのでしょうか。

職種別どのくらい稼いでいるのか

出典:HiPRO Tech「ITフリーランスエンジニアの平均月額単価ランキング」

2024年2月に発表されたランキングでもっとも平均月額単価が高かったのは「ブロックチェーンエンジニア」で約115万円、2位の「DXコンサルタント」もほぼ同額でした。

上位6位までの職種はすべて平均月額単価が100万円を超えで全職種の平均値も前回調査より9万円増加しており、ITエンジニアのニーズの高まりを物語ります。

その背景のひとつとして、企業のDXを内製化する動きがあります。

各企業が優秀なITエンジニアを採用しようと躍起になった結果、ITエンジニアのニーズがさらに高まり単価が釣り上がっている状態です。

次に、フリーランスのITエンジニア年代別の平均収入について見ていきましょう。

フリーランスITエンジニア市場動向

- 単価・報酬の最新相場(2025年後半)

最新の調査データによると、フリーランスエンジニアの月額平均単価は上昇傾向にあります。- 平均単価:2025年11月時点で約78.9万円。

- 高単価職種:「コンサルタント」や「SRE」の単価上昇が目立ち、最高単価は200万円を超える案件も存在します。

- AIエンジニア: AI関連案件の平均月収は約75万円(年収換算900万円)前後とされています。

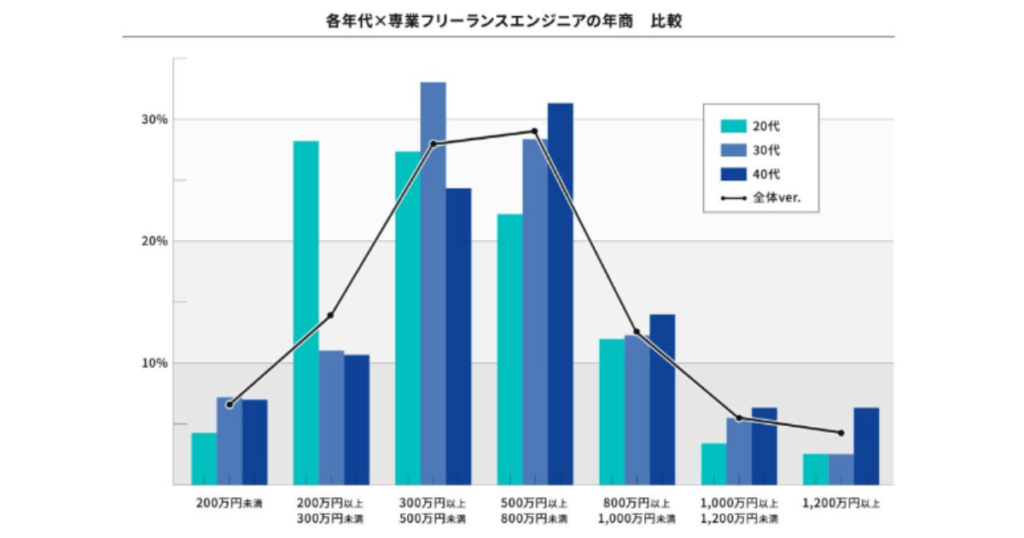

年齢別どのくらい稼いでいるのか

出典:Relance「【2023年版】フリーランスエンジニア白書」

※このデータは専業のフリーランスのみを対象とした結果です。

年齢別に分けて見てみると、年齢が上がりキャリアを積んでいくほどに収入が高くなっています。

それぞれの年代別に収入の平均値を見ていくと

- 20代:約510万円

- 30代:約558万円

- 40代:約620万円

となっており、上記を裏付けする数字です。

2023年に実施したdoda調べによる年代別会社員の平均年収と比べた場合、フリーランスITエンジニアは20代で約150万円、30代で約110万円、40代で約110万円ほどプラスになっています。

このことから考えると、世間一般の会社員から見れば稼げると思われるのも無理はないでしょう。

フリーランスITエンジニアが増えた背景

慢性的なITエンジニア不足や、各企業が優秀な人材確保のために単価が釣り上がっていることもあるのですが、それ以外の要因には

- 多様な働き方の促進

- 副業などの解禁

- 働く環境の充実

などがあります。

多様な働き方によって、リモートワークやフレックス制の導入やフリーランスという新しい働き方に理解が広まったといっても過言ではないでしょう。

また、各企業が副業解禁を行なったこともフリーランスITエンジニアの増加に拍車をかけています。

加えて、クラウドソーシングやコワーキングスペースの増加など、フリーランスとして働く上で便利なサービスが増えているのもその要因のひとつとなっています。

フリーランスでITエンジニアをするメリット・デメリット

ここでは、ITエンジニアがフリーランスで仕事をする上でのメリット・デメリットについてまとめました。

フリーランスで仕事をするメリット

ITエンジニアがフリーランスで仕事をするメリットは

- 会社員よりも収入が増える傾向にある

- 正規雇用ではない

- 直接的に上司・部下の関係は存在しない

- 自分自身で案件を選べる

などがあります。

フリーランスの場合、正社員とは異なり社会保険などを支払う必要がなく、その分報酬に反映されやすいです。

また、業務委託や準委任契約なので決められた時間に出社をしたり、定時まで会社で仕事したりする必要はありません。

加えて、会社組織に属さないので上司や部下の関係はなく、人間関係のストレスなく業務に集中できます。

案件に関しては、企業が希望するスキルや経験があれば自分で案件を選べるのも大きなポイントでしょう。

フリーランスで仕事をするデメリット

反対にITエンジニアがフリーランスで仕事をするデメリットをまとめると

- 必ずしも収入が増えるわけではない

- いつ契約を切られるのかが分からない

- 求められるレベルが高くプレッシャーもある

- 仕事を取っていく上で営業能力が必要

などがあります。

フリーランスの場合、会社がやってくれている社会保険や確定申告について自分でやらないといけません。

税金や社会保険に対する知識がないと想定外に大きな出費となることがあり、稼いでいても手取りが増えないことはしばしばあります。

また、業務委託や準委託契約はいつ契約を切られるか分からないので、不安定で将来設計が立てにくいです。

変な上下関係やストレスがない代わりに、求められるレベルの高さがプレッシャーとなって襲ってきます。

そして、何より案件は待っていても獲得できません。

自分で案件獲得をする必要があり、自分に合った案件を選ぶ目利きや企業と交渉する能力が必要不可欠です。

フリーランスのメリット・デメリットの双方を考慮した上で、自分が何を優先したいかで決めるのがおすすめです。

フリーランスITエンジニアの案件獲得方法とは?

僕の案件獲得方法 〜ウリの実体験〜

僕がフリーランスだった時にどうやって仕事を取ったかと言えば、おもにフリーランス案件を扱っているエージェント経由が多かったです。

あとはXを活用したり知人や前職の繋がりで紹介をしてもらったり、そのほかコミュニティ経由や飛び込み営業など・・何でも愚直にやりました。

フリーランス案件を扱うエージェントは結構あり、基本的にどこの組織もITエンジニアは足りません。

そのため、ITエンジニアがフリーランスになって仕事が取れないといった話はあまり聞かないです。

ただ、中には悪徳なエージェント会社が結構いて、法外な手数料を取られることもあるので注意しましょう。

自分ひとりで探すには限界があるので、信頼できるレバテックフリーランス

![]()

![]()

レバテックフリーランス

![]()

![]()

僕が感じた案件相場について 〜報酬や稼働日数〜

フリーランスITエンジニアが受ける案件単価は、技術の領域によって案件数や単価が異なります。

一般的には、1人あたり月で40万円から200万円あたりまで差があります。

ある程度経験のあるITエンジニアなら、1か月(1人月)で80万円から150万円くらいの案件を目指すのが良いでしょう。

稼働日数については調整できるものの、一般的には稼働率として大体80%から100%(週4日から週5日)を求められることが多いです。

フリーランスITエンジニアが案件を獲得すること自体はさほど難しくはない印象です。

ただ、自分の条件に合ったものを探すにはある程度比較する必要がありますし、数も必要となってきます。

紹介などのツテやSNSなどで自力で探すのと並行して、レバテックフリーランス

![]()

![]()

フリーランスITエンジニアになったら考えたい法人化

フリーランスになった時にデメリットとしてよく挙げられるのが、税金や社会保険などの支払いです。

会社員の時よりも稼いでいるはずなのに、手取りが増えない・・

確定申告や税金・保険の支払いなど、いろいろとやることが多い・・

ITエンジニアがフリーランスとして働くと経費があまりかからないので、ほかの職種に比べると利益が出やすい傾向にあります。

そのため、税金や社会保険などの対策を考えないと想定外の大きな出費になることも少なくありません。

そんなフリーランスITエンジニアの方に僕が提案したいのは、法人化(法人成り)です。

ITエンジニアはほかの職種よりも報酬単価が高いので、フリーランス案件だけでも法人化するメリットは十分にあります。

フリーランスITエンジニアが法人化するメリット

フリーランスITエンジニアが法人化するメリットについて、ざっくりとまとめると下記です。

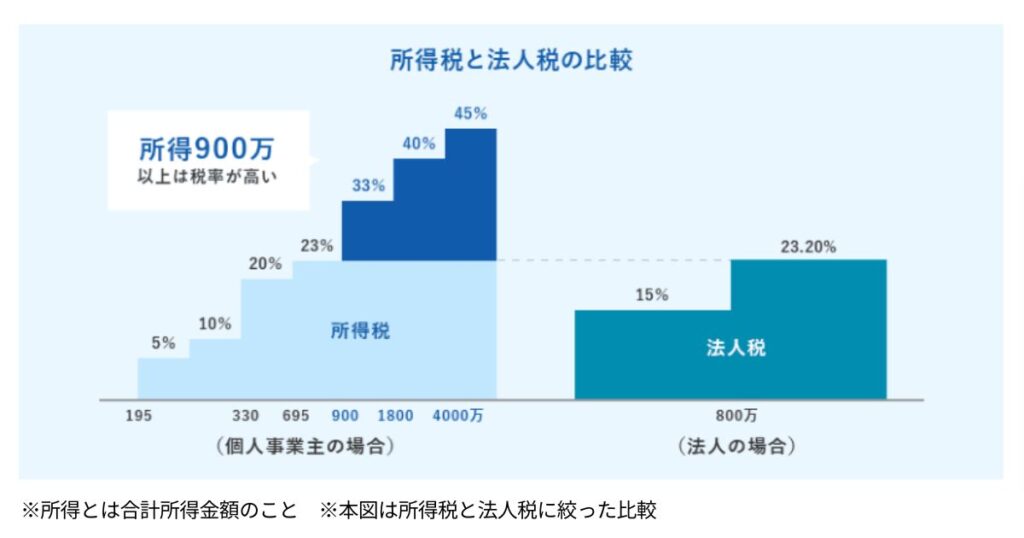

フリーランス(個人事業主)と法人では、課税される税金の仕組みや種類が変わります。

フリーランスは所得税で累進課税となるため、所得が増えるほど税率は上がり最大45%です。

それに対して法人税は資本金が1億円以下で所得が800万円を超える法人の税率は23.2%、所得が800万円以下なら15%なので、所得が増えるほど法人を作った方が節税できるでしょう。

出典:弥生「個人事業主から法人化するメリット・デメリットや最適なタイミングとは」

次に、経費と認められる範囲が大きくなるのも法人化のメリットの大きなものでしょう。

特に、フリーランスではできない

- 役員報酬

- 出張手当

- 役員社宅

などが経費にできることで、課税される所得を抑えることができて節税対策になります。

フリーランスの場合は経営悪化した場合の取引先への未払金や金融機関からの借入金、税金などを滞納した場合の負債は全て個人が負担しなければなりません。

しかし、法人の場合では個人保証が付与された借入を除いて責任は出資額に限定されます。

このように賠償範囲を制限してリスクを最小限にできるのは、法人だからこそメリットだと言えるでしょう。

そして、法人では決算月を変更できます。

フリーランスは事業年度が1月から12月と決められていますが、法人では自由に設定できるので繁忙期を避けて慌てずに対処できるものポイントです。

ほかにも、赤字(欠損金)を10年繰り越せたり消費税の免税期間を活用できたりもできますね。

フリーランスITエンジニアが法人化するデメリット

一方で、フリーランスのITエンジニアが法人化するデメリットとしては

などがあります。

法人設立する場合は、定款の作成して認証を受けたり登録免許税を支払って登記したりする作業が必要です。

また、収入印紙代や定款の謄本手数料、実印や印鑑証明書代、登記簿謄本などを含めるとおよそ25万円、そこに資本金も準備しなければなりません。

次に、法人の場合では決算で赤字になっても法人住民税の均等割を納付しなければなりません。

均等割とは会社を作った場合に自治体に払う場所代のようなもので、会社があるだけで課せられる税金です。

そして、ひとり社長の場合でも社会保険に加入する義務があり、その経費を負担しなければなりません。

法人の場合は健康保険と厚生年金保険に加入しますが、健康保険は国民健康保険と比べて支払う保険額が高くなってしまう傾向があります。

ひとり社長で社会保険料を抑えつつ節税したいなら、マイクロ法人+フリーランスで稼ぐという方法もあります。

最後に、法人の経理や決算、手続きなどはフリーランスよりも複雑で手間もかかり、自力では限界があります。

そのために、税理士や事務スタッフの採用を検討する必要も出てくるでしょう。

法人化のメリットやデメリットを把握した上で必要であると判断したら、まずは税理士さんに相談するがおすすめだよ。

まとめ|フリーランスITエンジニアは稼げる伸び代はあるが楽ではない

一般的な会社員から見れば稼げる伸び代はありますが、フリーランスで自分で仕事を取ってきたりプレッシャーに耐えて仕事をこなしたりするのはとても大変です。

また、フリーランスで大変なのは税金や事務作業、手続きなども自分でやらなければならないことです。

ITエンジニアは仕事柄経費がそれほどかからないので、税金や社会保険の知識がないと以前よりも稼いでいるのに手取りが増えないことにもなりかねません。

必要に合わせて法人化を検討したり税理士や事務スタッフを雇ったりして自分の時間を確保する工夫をするようにしましょう。

ITエンジニアがフリーランス案件を探すには、レバテックフリーランス

![]()

![]()

レバテックフリーランス

![]()

![]()