勉強会でのLT登壇っていきなりハードル高くない?

別記事のようなアウトプット・インプットはしたいものの、難しいと感じた方は多いのではないでしょうか。

たしかに人前で話すのは緊張しますし、自分にとって自身がない分野だと尚更です。

そのような方に向けて次におすすめしたいのが、X(旧Twitter)活用によるインプット・アウトプットです。

ウリ

ウリXを含めたSNSでの発信は『持たざる者の唯一の武器』と言われるほどの便利なツールなんですよ。

しかし、Xのアカウントを持っていても閲覧専門(ROM専)で発信しない人は少なくありません。

この記事では、Xを活用したアウトプット・インプットのメリットやポイント、発信する際の注意点について解説します。

ぜひ、Xを活用して質の高いアウトプット・インプットを行っていきましょう。

ITエンジニアがアウトプット・インプットにXを使う理由

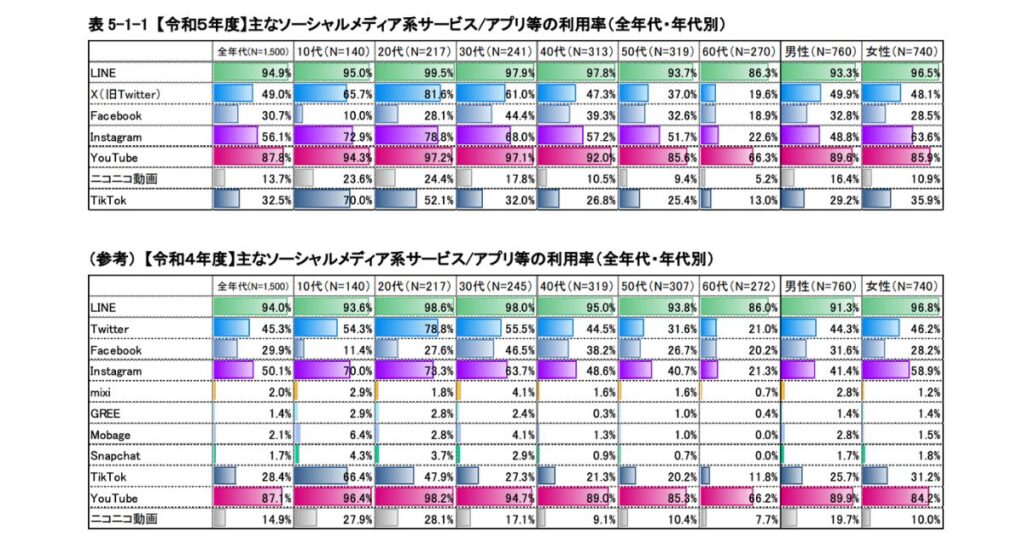

出典:令和5年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査

ITエンジニアがSNS、その中でもX(旧Twitter)を活用するメリットはたくさんあります。

令和5年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査によると、XはITエンジニアの求職者が多い年齢層である20〜40代の約63%が利用していました。

利用率はほかSNSと比べると第3位ですが、速報性や拡散性、何より手軽に発信できる使いやすさで重宝されています。

Xを活用してアウトプットするメリット

冒頭でお伝えした『持たざる者の唯一の武器』が、このXによる発信です。

閲覧専用のアカウントを持っていても、なかなか発信するところまで踏み出せない人は少なくありません。

ただ、そこを乗り越えた者のみが、さまざまなメリットを享受できます。

Xを活用するアウトプットは「勉強会によるLT登壇」に匹敵するくらいの爆発力を持ちます。

昔は自分の存在を知ってもらうには、しかるべき場所へ行ったりお金をかけたりする必要がありました。

しかし、ネットが普及した今少なくとも日本では、自由に、かつ手軽に自分をアピールすることができます。

はじめのうちはフォロワーも少なく見てくれる人もいませんが、コツコツと発信を続けてフォロワーを増やせばあなたのファンが徐々に増えていくでしょう。

同じ分野に興味関心がある人とつながりやすい

Xはその特性上、同じ分野に興味関心を持った人がフォローしあったりコミュニティを形成しやすい環境です。

自分が興味のある分野について発信している人をフォローしたり、そのツイートを引用して自らも発信することを続けていくと自ずと仲間が増えるでしょう。

今までオフラインのイベントやオフ会に参加をしないと出会えなかったような人たちでも、Xを活用すればいつでもどこにいても交流できます。

興味を持った人の発信を順に追っていくと、その人の考え方や人となりもわかってくるので、自分と合うか判断して声かけできるのもポイントです。

それは同時に、自分も常に不特定多数の相手に見られている意識でXを利用することも大切です。

お金をかけず手軽に自分をアピールできる

Xを活用してアウトプットする最大のメリットはこれです。

基本140文字という制限があるものの、コツコツ発信することで自分という商品を最大限アピールできます。

- 簡易版ポートフォリオとして自分の実績をアピールする

- 自分が勉強している技術面の内容を備忘録として残す

- 話題になっていたり気になる事柄について、自分の考えを発信する

これらはすべて、読み手に自分の人となりを示す材料となるでしょう。

実際に、ITエンジニアがXを使って案件を獲得することはよくあるんです。

〜 ウリの体験 〜 思わぬところから案件獲得できた話

一昨年ダメもとで某製薬メーカーの公式アカウントに「案件ください!」とDMを送りました。

何と、、単発ですが案件を獲得できたんです!!

自分の発信は巡りめぐって誰が見ているかはわかりません。

コツコツと発信して自分をアピールしていきましょう。

X上では採用活動も盛んに行われている

X上では、求職中のITエンジニアも積極的に情報発信をしています。

一例でいうと、2023年にクックパッドが海外子会社を含めたグループ全体で数百名規模の大量解雇を行なった際、解雇されたITエンジニアやデザイナーがXで仕事を募りました。

Xは拡散性が高いので、アウトプットが営業活動につながる場合も多いです。

また、手軽に双方がコンタクトを取ってやり取りできるのも大きなメリットでしょう。

直接企業の耳に届く可能性もありますし企業側も求職者を積極的に探しているので、140文字の中で創意工夫しながら自己アピールをしてみましょう。

実務未経験の私でも参画させていただける案件ありませんでしょうか?

— 新米エンジニア (@se_shinmai) July 31, 2024

運用保守、テスト、何でもやります!

スキル感としては

GAS、VBAを使った簡単な業務効率化

(グーグルカレンダーとスプレッドシートを使って複数人の予定調整など)

Pythonでの簡単なスクレイピング

できます!

#SES営業 #拡散希望

採用活動とは少し異なりますが、僕は某製薬会社のXアカウントに直接DMをして単発ですが、仕事をとった経験があります。

Xを活用した採用成功事例

Xは速報性を活かして採用活動に新たなバリエーションを提供しており、下記のような成功事例があります。

- 日々の業務や社員の声を発信して企業文化を伝える

- ハッシュタグキャンペーンで応募者が自社への興味や志望動機を表現する形式で実施

- 応募者を対象にしたオンラインイベントを開催するキャンペーンの実施

Xで日々の業務や社員の日常が垣間見えると親近感が増すし、自分がその会社に入った際のイメージも付きやすいのでいいかも・・

Xを活用してインプットするメリット

Xは基本140文字の制限の中でコメントを発信するSNSで、幅広い年代で利用されています。

ほかSNSと比較して速報性があり拡散されやすく、フォロワーを介して広く情報を届けられるのが特徴です。

新しい情報はXから発信されることが多い

ITエンジニア界隈では、新しい情報はXから発信されることが多く

- 公式からの発信

- おすすめブログやイベント情報など役立つ情報の共有

が活発に意見交換されています。

Xには真意が疑わしく怪しい情報も散見されますが、取捨選択をして上手く活用すればインプットの質は大きく高まるでしょう。

優秀なITエンジニアは積極的に技術面の情報発信をしている

優秀なITエンジニアは積極的にXを活用して情報発信をしていることも大きなメリットです。

開発者やスーパーエンジニアのXを発信に触れると知見は広がりますし面白いのです。

有名なエンジニアのアカウントをいくつかフォローしておいて、情報をチェックするのも良いでしょう。

ITエンジニア界隈は自らの知識やスキルを提供しあってともに高め合う慣習があるので、Xとは親和性が高いです!

インフルエンサーが最新トレンドや技術面の情報を発信している

情報提供や交換が盛んなITエンジニア界隈では、インフルエンサーの発信もXでは盛んに行われています。

玉石混交なXの情報の中で専門知識を活かし、プログラミングやAIなど幅広く有益な情報を日々発信しています。

Xを活用して、自分が知りたい技術面の話や最新トレンドの話題をチェックしていきましょう。

このほかにもさまざまなインフルエンサーがいるので、自分の興味のある分野や事象をキーワードに探すのも良いです。

ITエンジニアの求人募集が盛んに発信されている

Xでの転職活動については、アウトプット・インプット双方で大きなメリットがあります。

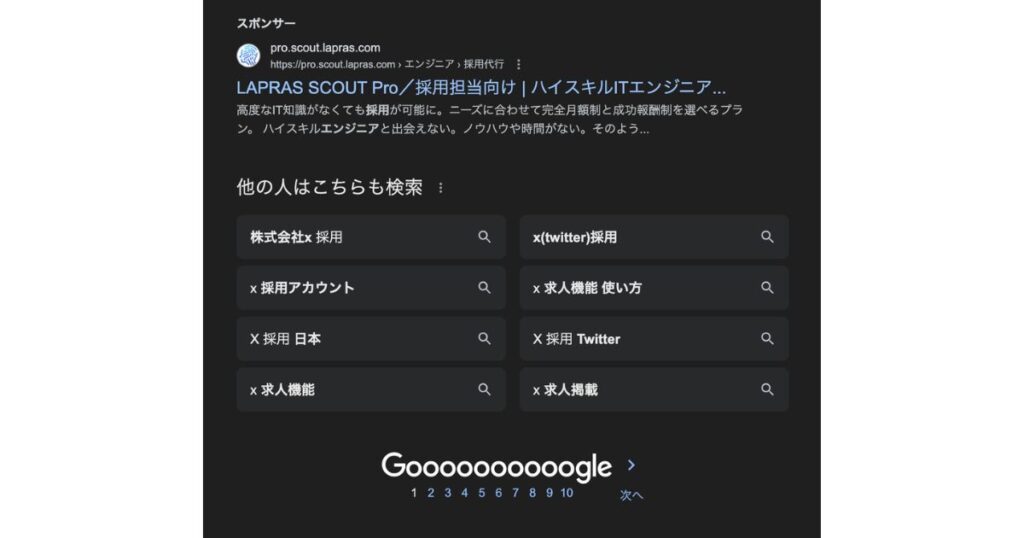

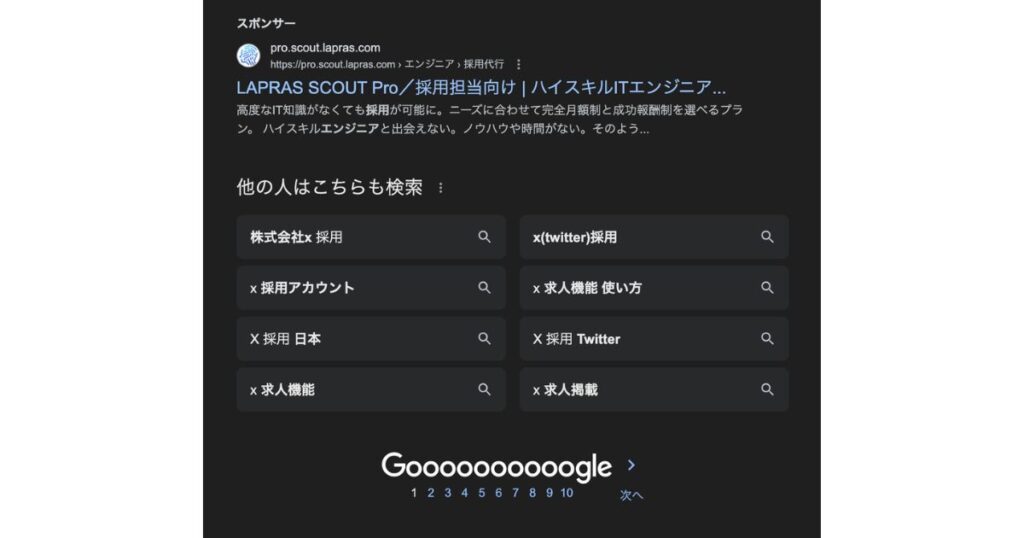

ここ数年でIT企業が続々とXによる採用に積極的に動いています。

実際にグーグルで「ITエンジニア 採用 X」で検索するとたくさんのページや関連キーワードが出てきて、企業側の関心の高さが伺えるでしょう。

企業側もXを活用した方がいろいろとメリットがあるようで、

- 広告では届かないユーザーにも情報拡散できる

- 採用コストを抑えられる

- 自社のイメージを訴求しやすい

などがあります。

最近のXによる採用でトレンドとなっているのは、企業側がXで求人情報を発信して、手を上げた求職者とカジュアル面談につなげる動きです。

各媒体に広告を出すよりも圧倒的に採用工数を削減できるので、今後の増えていくものと思われます。

Xを使って具体的に何をすればいいのか?

Xの活用して具体的には何をすればいいのでしょうか。

僕のアドバイスとしては『千里の道も一歩から』で、まずは自分ができることからやってみることです。

下記のようなことから、はじめてみてはいかがでしょうか。

- 自分が興味のある技術面について発信する

- ハードルが高ければ、役立ったポストを引用リポストするところから

- 役立ったブログ記事や公式ドキュメントなどを共有する

また、役立つ情報を発信している人をどんどんフォローしていくと良いでしょう。

上記のようなことを続けていると、次第に同業種の人からフォローされるようになりますよ。

そのほかにも、下記などを発信してみるのも有効なので、試してみてください。

- 自分の人柄がわかる内容

- 自分が開発したプロダクトについて

Xを活用する際の注意点

Xは自分をアピールできる格好の場なのですが、気をつけて活用しないと逆効果になることもあります。

Xを活用する際に注意するポイントとしては

- 誤った情報や過激な情報は発信しないようにする

- マイナスなことは発信しない

- フォロー・フォロワーのバランスを開きすぎないようにする

- 周囲の評判を意識しすぎない

などがあります。

情報が誤っていたり過激な情報を発信したりすると、自分のイメージを下げたり炎上するきっかけにもなるので発信前に一度確認しましょう。

また、自分をアピールする場なので、マイナスなことを言っても良いことはひとつもありません。

怒ったり落ち込んだ時は、気持ちが凪ぐまでXでの発信は避けるのが賢明です。

自分の発信への評価が気になると思いますが、どう思われているのかを意識しすぎないことが大事です。

すべての意見を取り入れようとせずに、取り入れるべき意見を取捨選択することを意識しましょう。

発信をする限り、いわれのない中傷を受けるかもしれません。難しいかもしれませんがそんな意見は気にしないことです。

まとめ|スキルアップにXを活用しない手はない

- 新しい情報はXから発信されることが多い

- 優秀なITエンジニアが積極的に技術面の情報発信をしている

- インフルエンサーが最新トレンドや技術面の情報を発信している

- 同じ分野に興味関心がある人とつながれやすい

- お金をかけず手軽に自分をアピールできる

- ITエンジニアも企業側もXで盛んに情報発信をしている

ITエンジニアがXを活用することでアウトプットの鍛錬ができますし、インプットの質も上がってメリットがたくさんあります。

画面の向こうにいる不特定多数の読者を意識して、発信の際に注意することは必要です。

しかし、そのリスクを考慮してもXを使ったアウトプット・インプットのメリットは揺るがないものでしょう。

『持たざる者の唯一の武器』であるXを積極的に活用して、質の良いインプット・アウトプットをしましょう!

はじめは気になるITエンジニアのアカウントをフォローしたり、いいねをつけたりするところから少しずつ慣れていきましょう。